地球温暖化と畜産への影響

コラム

2024/8/30

今年の夏も猛暑となっています。人間活動による地球温暖化の影響もあり、人間だけでなく家畜がさらされる環境も年々悪化しています。今回のコラムでは「この先何℃くらいまで暑くなるのか、昆虫生態を含めて、畜産業にどのような影響が出るのか」について、気象予報士・脱炭素キャスターの千種ゆり子が解説します。

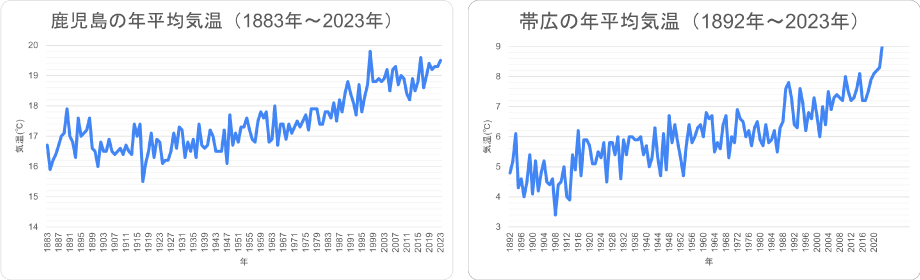

北海道十勝地方、鹿児島県などではこの100年で2℃上昇

一大酪農地帯である北海道十勝地方や肉牛生産地帯の鹿児島県では、この100年で約2℃の割合で気温が上昇しています。

特にここ十年ほどは35℃以上の猛暑日を北海道内で観測することも増えてきており、帯広では2017年と2023年に、年間5日の猛暑日を記録しています。鹿児島の猛暑日日数をみても、1970~1990年代は年間平均1.7日程度であるのに対し、2000年以降は約7日と、確実に猛暑日が増えている状況です。

対策の有無で変わる将来気温

今世界は「パリ協定」のもと、世界の平均気温の上昇幅を2℃よりも十分低く抑え1.5℃以下に抑える努力を追求することに合意しています。目指すべき気温として「2℃」というものがあるわけですが、仮に2℃でおさえられた場合でも、21世紀末(2076-2095年ごろ)には、鹿児島では更に1.2℃(*1)、十勝では1.6℃(*2)上昇すると予測されています。

一方で「2℃」の目標が達成されず「4℃」まで上昇した場合も予測が発表されていて、鹿児島ではさらに3.8℃(*1)、十勝ではなんと5.1℃(*2)も上昇すると予測されています。

十勝で5.1℃上昇するということは、十勝地方の気温が山形県くらいの気温になることを意味しており、早ければ50~70年後には、そのような気候になるかもしれないのです。

暑さによる影響 昆虫の生息域に変化?

気温が上がることで懸念されているのが、感染症を運ぶ昆虫の生息域の変化です。 気候変動による気温の上昇や降水の時間・エリアの変化は、感染症を媒介する節足動物 (蚊など)の分布可能域や密度、活動を変化させます。(*3) 人間への影響でよく取り上げられているのは、デング熱やジカ熱を媒介するヒトスジシマカで、青森県以西で生息域が拡大し、活動可能期間が長くなっていることが確認されています。(*3)

人間へ影響を与えるヒトスジシマカだけでなく、家畜に影響を与えるアイボウイルスを媒介するヌカカという蚊の一種についても、影響が懸念されています。アルボウイルスは、蚊やヌカカ、ダニなどの吸血性の節足動物によって媒介される、脊椎動物に感染するウイルスの総称です。(*4)

2000年前後より、ピートンウイルス、サシュペリウイルス、シャモンダウイルスといった、これまでに日本では報告されていなかったウィルスが発見され始めているという報告があり、近年の温暖化 によってアルボウイルスの分布域が拡大している可能性が示唆されています。(*5)

北海道でもさらに気温が上昇すると、ヌカカなど家畜に感染症を媒介する蚊の生息域も北へ広がる可能性があります。

温暖化対策で、猛暑を緩和する

今夏の猛暑に人為起源の地球温暖化がどれくらい影響しているのか?厳密に言いたい場合は詳細な解析が必要ですが、一般論として、人為起源の地球温暖化で猛暑が極端になったとする先行研究が多く、2013年や18年、22年の日本の猛暑の発生確率は温暖化で高まったとする研究があります。(*6)(*7)(*8)

人間が排出した温室効果ガスによる地球温暖化が進んでいるため、更なる温室効果ガス削減をしなければ、猛暑はより深刻化することが予測されています。気温をとにかく低く抑え、急激な変化を防ぐために、各国政府や企業が温暖化対策の計画を立て始めています。

畜産分野から排出される温室効果ガスとは

発電、ガソリン車の使用、工業プロセスなどさまざまな人間活動によって温室効果ガスが排出されており、家畜の腸内発酵によるメタン生成・排出もその一つです。

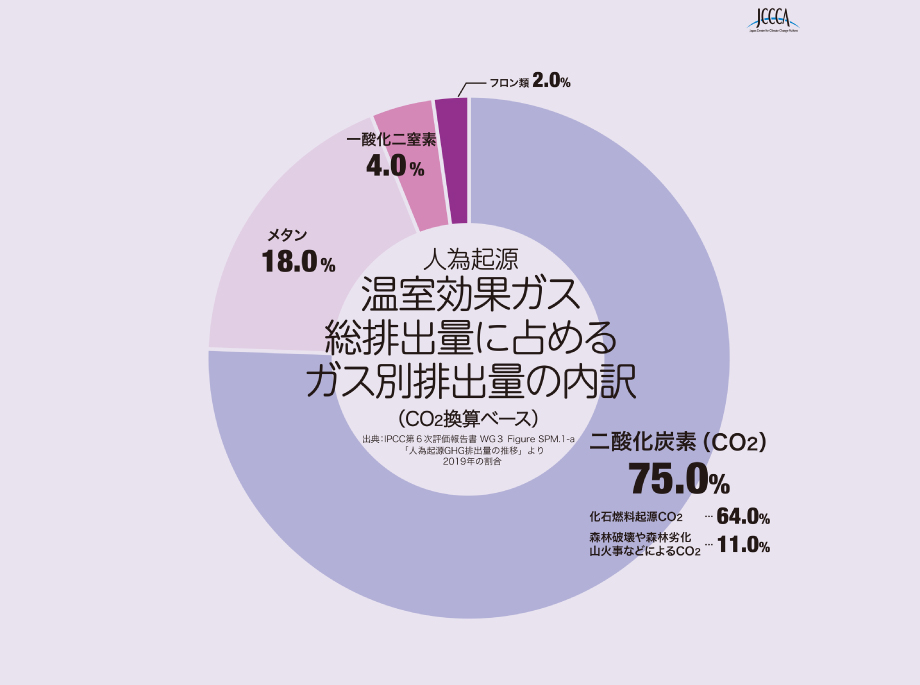

世界中で人間活動により排出されている温室効果ガスのうち約18%がメタンとされています(*9)。量こそ18%であるものの、メタンは二酸化炭素の25倍もの温室効果を持っているため、世界でも対策が本格化しています。

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(https://www.jccca.org/)より

家畜の暑さ対策を考える上では、今既に起きている猛暑からいかに家畜を守るかという「適応」の観点と、温室効果ガス排出量を減らし暑さ自体を和らげる方法を探る「緩和」の観点、両方を持つことが必要です。

カシューナッツ殻液には、牛の第一胃(ルーメン)中にいる有用菌は維持しつつ、メタンガスの原因となる菌に作用する効果がある、という研究結果が報告されていて(*10)、カシューナッツ殻液を含んだ飼料を給餌するのも牛などのゲップに含まれるメタンガスを削減する方法の1つです。

前回の記事でもお伝えしたように、「緩和」「適応」共に金銭的な価値として畜産農家の皆さんに還元されるような仕組み・取組も始まっていますので、積極的に取り入れて頂けたらと思います。

(*1) 気象庁「鹿児島県の気候変動」

(*2) 気象庁「十勝地方の気候変動」

(*3)国立環境研究所 A-PLAT 「気候変動の影響と適応策 蚊媒介感染症」

(*4)梁瀬徹 (2005)「日本に侵入する牛のアルボウイルスの脅威について」動衛研ニュース 20 4-6

(*5)農研機構 平成 18 年度畜産大賞優秀賞(研究開発部門)記事

(*6)Imada, Y., H. Shiogama, M. Watanabe, M. Mori, M. Kimoto, and M. Ishii, 2014: The Contribution of anthropogenic forcing to the Japanese heat waves of 2013. Bull. Amer. Meteor. Soc., 95, S52-S54.

(*7)気象庁気象研究所 プレスリリース「平成30年7⽉の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と 猛暑発⽣の将来⾒通し」(2019年5月22日)

(*8)文部科学省 プレスリリース「令和5年夏の大雨および記録的な高温に地球温暖化が与えた影響に関する研究に取り組んでいます―イベント・アトリビューションによる速報―」(2022年9月19日)

(*9) IPCC第6次評価報告書 WG3 Figure SPM.1-a「人為起源GHG排出量の推移」より

(*10)牛由来メタンガス発生を約 36%*抑制することが見込まれる * 人工ルーメン試験におけるカシューナッツ殻液添加濃度 50ppm での抑制効果(Watanabe et al. 2010)

コラム執筆:千種ゆり子(気象予報士&防災士、Quisine発起人)